ブログ

【動物の怖い病気】椎間板ヘルニアについて

2022.09.02

スタッフブログ症例紹介

椎間板ヘルニアは人だけでなく、動物も発症します。

整形外科疾患においてとても有名な病気であり、怖い病気です。

発症の原因から予防まで詳しくお話しします。

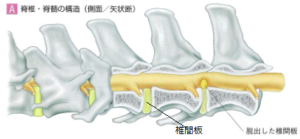

椎間板ヘルニアとは

椎間板という椎骨と椎骨の間にある”クッション”の役割を果たすものが脊髄という神経の束を圧迫することでおこる神経の病気です。

発症の原因

ハンセンⅠとⅡ型に分かれます

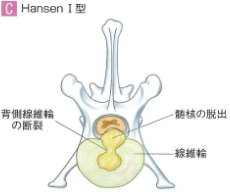

①ハンセンⅠ型

椎間板の中にある髄核が突然飛び出してしまいます。椎間板の変性が若い頃から起こるダックスフントさんをはじめ、トイプードル、フレンチブルドック、ビーグルに多く見られます。

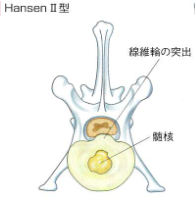

②ハンセンⅡ型

椎間板が変形し上に競り上がってくることで脊髄を圧迫します。比較的高齢で大型のわんちゃんで多く起こるタイプです。

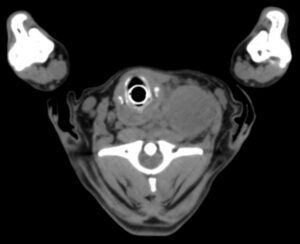

検査について

確定診断は「MRI検査」になります。

MRI検査に至るまでに

・視診(歩行の仕方)

・触診(痛みがある部分の探索)

・レントゲン検査(椎間板ヘルニア以外の異常を確認)

・血液・超音波検査(身体に基礎疾患がないかの確認)

状態、他の病気が隠れていないかを確認します。

治療について

症状の重さによって、内科療法と外科療法に分かれます。

・内科療法:安静(ケージレスト)、内服(痛み止め)、レーザー療法

・外科療法:脱出した椎間板物質を手術によって取り除き その後は積極的にリハビリを行います。

日常生活で注意してほしいこと

・適度な運動、食事管理を行い体重を管理する

・抱っこをする時は、2本立ちとなる”縦抱き”はなるべく避け、背骨がまっすぐになるようにして下さい

・足や腰に負担がかかりにくいように床は滑りにくい状態にしましょう

・寒くなる季節はウェアで背骨周りが冷えるのを予防しましょう

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【獣医師が教える】低侵襲治療について(腹腔鏡)

2022.08.26

症例紹介

みなさん、こんにちは。動物病院京都 獣医師の小川です。

今回は、当院で実施している「低侵襲治療」について解説していきたいと思います。

低侵襲治療とは「傷が小さい」「痛みが少ない」治療法のことで、当院で実施しているものとしては「内視鏡」や「腹腔鏡」があります。

今回はその中でも「腹腔鏡手術」について説明していこうと思います。

低侵襲とは

前回の記事でも記載しましたが、「低侵襲」とは「身体への負担(侵襲)が少ない」という意味です。

詳しくはそちらの記事を参考にしてみてください。

【獣医師が解説】低侵襲手術のメリット・デメリットについて

腹腔鏡手術

低侵襲治療に用いられる「腹腔鏡(ふくくうきょう)手術」について説明させてもらいます。

腹腔鏡手術とは、皮膚に数箇所小さい穴を開けてお腹の手術を行う方法のことです。

皮膚に開けた穴からお腹の中に細長いカメラや細長い鉗子をいれ、ビデオモニターでお腹の中の状況を見ながら手術を行います。

非常に高性能・高解像度のモニター(4Kモニター)やビデオカメラを使用します。

この画像の1番上部のモニター以外に「光源装置」「気腹装置」「超音波凝固装置」などを使用します。

適応となるのは、下記のような手術です。

・子宮卵巣摘出術(避妊手術)

・肝生検

・腹腔内精巣摘出術(去勢手術)

・胆嚢摘出術

・副腎腫瘍摘出術

この中でも特に「子宮卵巣摘出術(避妊手術)」を実施する頻度が多いです。

腹腔鏡下避妊手術

避妊手術とは、女の子の犬・猫が実施する手術で、子宮・卵巣を摘出することにより「子宮の病気の予防」「乳がんの予防」「発情に伴うしんどさの予防」などの効果があります。

この手術に関しては別記事で詳しく解説しております。

避妊手術は従来、開腹手術(お腹をメスで開いて実施する手術)で行っていました。

しかし、開腹手術は比較的痛みが強い手術と言われており、術後に体調がすぐれない動物もいました。

その点、腹腔鏡での避妊手術は「痛みが少ない」「傷が小さい」「術後の回復が早い」などの利点があります。

以下は実際の手術風景および傷口の写真になります。

赤丸で示した3箇所にそれぞれ約1mm程度の傷口があります。

対して開腹での避妊手術を実施した子については最低でも約30mm程度の傷口になります。

また、腹腔鏡の場合は身体が大きくても傷口の大きさは変わらないので、大きい犬では開腹と比べると特に小さい傷口で済みます。

まとめ

以上のように腹腔鏡を用いた手術にはたくさんのメリットがあります。

ヒト医療では腹腔鏡や低侵襲の手術がメインになってきており、今後動物さんでもどんどんメインになってくることが予想されます。

もし、腹腔鏡での避妊手術をご希望の方はお気軽に当院スタッフまでお尋ねください。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【獣医師が解説】低侵襲手術のメリット・デメリットについて

2022.08.05

症例紹介

こんにちは。動物病院京都の院長、小川修平です。

みなさん、外科手術という言葉にどのようなイメージがありますでしょうか?

多くの方が「痛そう」「辛そう」「メスで皮膚を切る」などのイメージがあるかもしれません。

しかし、医療は日進月歩で進んでおり、最近の手術は「痛み」が少ない「低侵襲手術」というものに変わってきています。

本日は「低侵襲」というものについて説明していきます。

低侵襲とは

低侵襲という言葉は「身体への負担(侵襲)が少ない」という意味です。

低侵襲は動物よりも人間の医療で先に研究が進み、最近は動物の治療でも重視されることが増えてきました。

外科手術の場合は、「傷が小さい」や「切らない」などがイメージしやすいでしょうか。

これらを達成するために「腹腔鏡」や「内視鏡」を使用した治療を「低侵襲治療」と呼びます。

低侵襲のメリット

では、「傷が小さい」「切らない」ことのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

大きく分けると3つのメリットがあります。

1つ目は、「手術に伴う痛みが少ない」ことがあります。

身体は、皮膚や筋肉を切開したり、神経などに触れることで痛みを生じます。

そして、痛みが生じると、身体の交感神経という神経が働き、血圧が上昇し心拍数や呼吸数が速くなることで、全身に血液が行き渡りづらくなります。

血液が行き渡りづらくなると、臓器に十分な酸素が運ばれなくなり、臓器がダメージを受ける原因になります。

このように痛みが少ないという点には、体にとって大きなメリットがあります。

加えて2つ目、3つ目のメリットとしては、「消化管が外気に触れないことによる消化管ダメージの軽減」「身体の深い部分への手術アプローチが可能」などの利点があります。

低侵襲のデメリット

ではこのような治療にデメリットがあるのでしょうか?

デメリットは大きく分けると「手術中の視野が狭い」「高度な技術を要する」の2つあります。

「手術中の視野が狭い」ことに関しては、開腹で広い範囲の腹部を見られるわけではなく、傷が小さい分視野も狭くなります。

狭い視野で手術をするということはそれだけ細かい作業や注意深さが必要です。

「高度な技術を要する」ことに関しては、実際の臓器を長い鉗子というもので操作をするため、細かい動きをイメージして鉗子を動かす技術や両手を同時に使用できる技術が必要になります。

これらが問題なければ低侵襲治療はメリットの大きい治療になります。

まとめ

低侵襲治療はわんちゃんねこちゃんにメリットの大きい治療法になりますが、適応した方が良い場合とそうでない場合もあります。

ご興味のある方は、一度スタッフまでお尋ねください。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【獣医師が教える】去勢手術のメリット・デメリットについて

2022.07.22

症例紹介

動物を新しく迎えたけれど「去勢手術っていつ頃するの?」「そもそも必要なの?」「手術すると太りやすいって聞いたけど本当?」「性格は変わるの?」とさまざまな質問を受けることが多いです。

今回は、去勢手術についていろんな疑問に答えつつ、メリットやデメリットについてもお話しします。

去勢手術とは

去勢手術とは、ホルモンを分泌している精巣を外科的に摘出する処置です。

日帰りの手術になることがほとんどで、女の子の避妊手術と比べると痛みや体に対する負担は少ないです。

病気の予防や男の子特有行動のコントロールに繋がります。

去勢手術のメリット

男の子は、生後半年くらいからマーキング(匂いをつけることで縄張りを主張する)などが始まります。

家の中でされてしまうと、掃除が大変になることもあります。

去勢手術を受けることで、マーキングがみられない、もしくは頻度が減る効果が期待できます。

また、男性ホルモンが影響する代表的な病気に「精巣腫瘍」「前立腺肥大」「肛門周囲腺腫」「会陰ヘルニア」があります。

これらの病気は去勢手術により、予防ができたり、治療に役立つことがあります。

去勢手術のデメリット

去勢手術を受けるときは、全身麻酔が必要です。

麻酔のリスクは、年齢だけでなく、今の健康状態・過去の病気・アレルギー体質などさまざま要素があります。

事前に血液検査やレントゲン検査などを実施し、リスクを評価します。

また、無事に手術が終わった後も、手術後に傷口を舐めてしまい、細菌感染してしまうこともあるため、届かないように手術後はエリザベスカラーをつけるなどで対策をします。

ホルモンバランスの変化により、手術前と比べると太りやすくなることがあります。

成長とともに骨格や筋肉量も変化するので、手術後は月1回の体重測定をおすすめしています。

運動量やごはんの切り替えるタイミングなどもお気軽にご相談ください。

何歳くらいから手術できるのか

アメリカなどでは「早期不妊去勢手術」と呼ばれている、性成熟前の生後4ヶ月未満で手術を行っています。

小型犬は特に、乳歯が残ってしまうことが多いので、生後6ヶ月前後で乳歯の生え変わりが終わるくらいのタイミングで手術します。

この時期に手術することで、抜けずに残った乳歯も一緒に抜いてしまうこともできます。

まとめ

おうちに迎えてすぐに去勢手術について考えるタイミングがあり、まだ体の小さい子への手術は心配だと思う方もいらっしゃいます。

また、「手術したら性格が変わるの?」という質問もよく聞きます。

確かに手術後は男性ホルモンが出なくなるので、少し大人しくなる印象もありますが、あくまでも男性ホルモンに関与した行動だけがなくなるというだけです。

成長して、大人っぽくなることはあっても、元々の性格が変わることはほとんどありません。

可愛い我が子だからこそ、色々と考えてしまうことは多いと思います。

子犬・子猫のワクチン接種に来られた際にも、飼い主様の質問にお答えしていますので、お気軽にご相談ください

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【放っておくと怖い病気】外耳炎・中耳炎・内耳炎について

2022.07.08

症例紹介

こんにちは、動物病院京都、獣医師の吉田昌平です。

夏になり、気温が上がってくると増えている耳のトラブル。

「うちの子って耳垢が多い?」「最近、耳をよく掻いているんだけど大丈夫かな?」「耳の匂いが気になるんだけど」「トリミングに連れて行ったら、耳が赤いって言われた」などのさまざまな理由で来院されます。

今日は耳についての疑問について、おうちのケアで気をつけて欲しいことなども合わせてお話しします。

外耳炎とは

「うちの子、耳垢が多いから外耳炎かも?」という理由で、来院される飼い主様がたくさんいます。

これは半分正解で、半分間違いです。確かに、外耳炎になると「耳垢が増えやすい」というのは事実です。

しかし、人でも耳垢が出るように健康な動物たちにも耳垢がでます。

では、外耳炎になっているかどうかはどうやって判断しているのでしょうか?

それは、外耳(耳介〜耳道〜鼓膜まで)に炎症があるかどうかをみています。

テンションが高かったり、運動後とかだと耳が赤くなることもあるので、耳をチェックするときはお家でゆっくりしている時に見てあげてください。

中耳炎とは

鼓膜より奥の領域は中耳(鼓膜〜鼓室)と呼ばれてます。ここに炎症が起きると「中耳炎」と呼ばれます。

外耳炎が悪化すると、中耳炎にまで進行してしまうケースがあります。

また「散歩中に突発的に痛みが出た」という子で、耳の中に植物の種が入っていて、鼓膜が傷ついてしまったという犬の診察をしたこともあります。

・頭をブルブル振る

・耳を痛がる

上記のような、明らかにいつもと違う様子が見られることもありますが、症状がない子もいるので、外耳炎がなかなか治らない、または外耳炎を繰り返す子たちの一部には、中耳炎になっている子もいるので注意が必要です。

内耳炎とは

中耳より奥の領域は内耳と呼ばれています。

聴覚や平衡覚に関わるところで、ここに炎症が起きると下記のような症状が見られることがあります。

・首を同じ方向に傾ける(斜頸)

・同じ方向にくるくる回る(旋回)

・目が揺れる(眼振)

・元気がなくなる

・食欲がなくなる

・吐き気

突発的に症状が出ることも多いので、いつもと様子が違うと思ったら、早めに相談してください。

治療・検査について

さて、一般的な外耳炎の原因はさまざまです。

耳垢が多い場合は、耳の洗浄を行います。

犬は専用の洗浄液で耳垢などの汚れを取ることが多いのですが、猫は耳への刺激にすごく敏感で、耳を洗浄すると神経症状が出ることがあるので、基本的に洗浄液は使わないです。

また、お家に来たばかりの若齢の犬や猫だと、耳垢の中に耳ダニが見つかることがあり、そのときは駆虫薬で治療します。

なかなか外耳炎が治らない、または中耳炎や内耳炎の疑いがある場合は、耳の内視鏡検査(オトスコープ)で耳の奥まで詳しく検査することがあります。

耳の奥に異物やポリープなどが見つかれば、検査の時に取り除くことができる場合もあります。

また耳の奥で細菌感染がある場合は、炎症により浸出液が出ていることが多いです。

そのときは浸出液を採取し「どんな細菌がいるのか(細菌培養同定)」「効きそうな薬は何か?(薬剤感受性試験)」を調べることができます。

日常生活で気を付けてあげてほしいこと

普段から、頭をよしよししてあげる時に、耳を触ってあげる練習をしてください。

耳が悪くなってから、耳を触られると嫌がることがほとんどです。

耳を触られても平気になれば、たまに耳の見た目や匂いなどをチェックしてみてください。

「いつもと色や匂いなどが違うかも?」など、さまざまな気づきがあると思います。

また、頻繁に耳掃除している場合も要注意です。

動物病院京都のInstagramでも「耳掃除って必要?」という内容で投稿していますので、ぜひご覧ください。

https://www.instagram.com/p/CZ_uVcrP5OV/

まとめ

「動物病院で治療してもらっているんだけど、なかなか外耳炎が治らない」という理由で、動物病院京都に訪れる飼い主様は多くいらっしゃいます。

外耳炎から中耳炎に発展してしまっているケースもあるので、不安を感じている場合は早めにご来院ください。

普段のお手入れの方法を含めて、些細な質問でもお気軽にご相談ください!

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【動物の誤飲・誤食】適切な対応をご紹介します!

2022.06.17

症例紹介

こんにちは、動物病院京都 獣医師の酒井です。

今回は、犬と猫の誤食・誤飲についての対応を説明します。

誤飲・誤食とは

誤食・誤飲とは、犬や猫が中毒性のあるもの(ネギ、チョコレートなど)や食べ物以外のもの(おもちゃ、ウレタンマットなど)を誤って飲み込んでしまうことです。

中毒の症状としては食べたものによりますが、下痢嘔吐などの消化器症状から急性腎不全・痙攣発作など、緊急の症状を示すものがあります。

また、おもちゃなどを飲み込んでしまった場合は、消化管に詰まってしまうことで何度も吐き戻しが見られることがあります。

原因はあるの?

犬は、多くが好奇心旺盛で興味の惹かれるものを見つけると匂いを嗅いだり口の中に入れて確認する習性があります。

その際に飼い主様が焦って取り上げようとすると「大切なものを取られまい」とそのまま飲み込んでしまうこともあります。

また飼い主様が口にする食べ物や薬なども興味を持ちやすく、それを見ていることで誤飲につながることがあります。

猫は犬と比べ、口に入れるものを選ぶ傾向があるので誤食は比較的少ないですが、おもちゃで遊んでいて誤って飲み込んでしまったり、ウェットタイプのフードを包装ごと食べてしまったりすることがあります。

また、猫に見られる特徴的な異物として、ひも状異物があります。

ひも状異物は他の異物に比べ危険性が高くなる傾向があるので注意が必要です。

家での対処法について

基本的に、異物を飲み込んでしまった場合は早めに病院を受診するようにしましょう。

中毒を起こさない食べ物を誤食してしまった場合は、様子を見ても問題ない場合がありますが、普段食べ慣れていないものを食べたことで下痢や嘔吐などの消化器症状を起こすことがあるので、少しでも様子がおかしいと思ったらすぐに病院に連絡しましょう。

動物病院での検査について

病院で実施する誤飲・誤食に対する検査としてはレントゲン検査、超音波検査、血液検査があります。

レントゲン検査

ねじや針などの金属、ある程度の大きさがある骨などを見つけるのに有効です。また異物で変形した消化管も確認することができる場合もあります。

超音波検査

胃の中にある異物や消化管に詰まった異物を検出することができます。また閉塞により消化液が消化管内に貯留してることも確認できます。

血液検査

誤飲による嘔吐で脱水や電解質異常が起きていないか、また中毒により腎機能、肝機能は大丈夫かも確認します。

動物病院での治療について

治療法については誤飲してからの時間や症状によって選択されます。

催吐処置

吐き気を催すお薬を注射することで胃の中にある異物を吐き出させる方法です。誤飲してすぐの場合で、食道などに引っかからず安全に吐き出せる異物に対して選択されることが多い治療法です。しかし、猫や病院で緊張しやすい犬はなかなか嘔吐してくれない場合もあります。

内視鏡

胃カメラを使用し、食道や胃の中の異物を取り出してくる方法です。催吐処置で嘔吐しなかった場合や、針などの吐かせると消化管を傷つける可能性がある危険な異物の場合に選択される治療法です。全身麻酔が必要ですが、基本的には日帰りでの実施が可能です。

消化管切開手術

開腹後に、消化管を切開して異物を取り出す方法です。内視鏡で取り出せない異物やひも状異物など、消化管に絡まって内視鏡で取り出すのが危険な場合に選択される治療法です。この治療法が選択される症例の多くは、異物により消化管が閉塞して頻回の嘔吐が見られ、緊急の手術になることがほとんどです。術後しばらくは流動食になるため、数日間の入院が必要です。

誤飲・誤食の予防法

誤飲に対する一番の対策は、普段から誤飲の起きないような飼育環境を整えることです。

動物が食べそうなものは片づけてしまい、おもちゃなどもほつれにくいものや飲み込めない大きさのものを選びましょう。

小さなおもちゃや紐のついたものは出しっぱなしにはせず、飼い主様がいるときだけ遊んであげるようにし、遊び終わったら手の届かないところにしっかり片づけてください。

またストレスなどでも、異物を舐めたり噛んだりする動物もいます。

飼育環境を見直してストレスが溜まっていないか確認してあげることも大切です。

犬の場合はお散歩の時間が少なかったり、猫の場合は逆に構いすぎることもストレスを抱えてしまうので注意が必要です。

まとめ

誤飲・誤食の対策はとにかく飲み込みそうものを片づけることですが、やはりちょっと目を離したすきに噛んだり舐めたりといったこともあります。

しかし、異物による中毒症状や消化管の閉塞は最悪の場合、命を落とす危険性もあります。

万が一、犬や猫が誤飲・誤食してしまった場合は、急いで病院を受診してください。

その際、獣医師に「どんなものを」「いつ」「どのくらい飲み込んだのか」を伝えるようにしましょう。

もし「はっきり分からないが、何かを飲み込んだかもしれない」という場合も、早めに病院を受診することで安心につながるので、遠慮なくご連絡していただければと思います。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

動物の腫瘍について

2022.06.10

症例紹介

こんにちは。動物病院京都獣医師の坂口邦彦です。

近年、人とおなじくペットの寿命も伸び、長生きになってきました。

平均寿命は、犬が14.1歳・猫が14.3歳・うさぎが7.9歳・フェレットが5.5歳・ハムスターが1.9歳(アニコム家庭動物白書)というデータがあります。

長生きに伴って、昔に比べて腫瘍にかかってしまうペットも増えてきました。

今日はそんな腫瘍についてあれこれとお話します。

腫瘍とは

腫瘍は良性と悪性の腫瘍に分けられ、悪性腫瘍はいわゆる「がん」のことです。

細胞の遺伝子に異常が起きてしまい、正常な細胞分裂ができなくなって増殖し続けるようになったものを指します。

悪性腫瘍は、周りの細胞に浸潤したり、体の離れた場所に転移したりして、患者が亡くなるまで増殖を続けます。

良性腫瘍は転移することはないですが、発生した場所によっては問題になることもあります。

例えば、わきの下にできて歩きにくくなったり、腸の中にできて出血を起こしたりします。

初期症状について

腫瘍に気づいてあげられるのが早ければ早いほど、治療に間に合う可能性が上がります。

動物病院に来られるよくある例として、下記のようなものがあります。

・ブラッシングやシャンプーした際に、出来物が皮膚にあるのを見つけた

・鼻血、おしっこやうんちに血がついていたなど出血症状

・お腹が膨れてきた

・最近痩せてきた

自宅での違和感が特になくても、健康診断で動物病院に来られた時に獣医師の観察により発見されることもあります。

ペットの命を守るためにも、定期的な健康診断に連れてきてあげてください。

検査について

腫瘍の検査で特に必要になってくるのが、腫瘍の種類と転移の確認です。

腫瘍と戦っていく上で「その腫瘍の種類は何なのか?」「どこまで進行しているのか」が特に重要になってきます。

種類の特定には、生検(腫瘍の一部または全体を切除し、顕微鏡で組織の形態を調べることで悪性度や腫瘍細胞の広がりを判断する)や特殊染色、遺伝子検査を行います。

転移の確認には、レントゲン検査・超音波検査・CT検査などの画像診断を行います。

CT検査は、直径1mmの病変を検出することができるため精度が高いですが、麻酔をかける必要があります。

まずは負担の少ない検査として、レントゲン検査・超音波検査を行います。

治療について

腫瘍の治療に重要になってくるものが3つあります。

①外科治療

腫瘍を完全切除による完治を目指します。完全切除が叶わなくてもサイズを減らすことでQOLの改善につながります。

②抗がん剤治療

切除できない腫瘍に対してや、外科治療後の再発・転移を予防するために行います。

③放射線治療

外科手術が適応できない腫瘍(脳腫瘍や鼻腔腫瘍など)に対して行います。動物病院京都では放射線治療設備がないため、この治療を選択する場合は大阪府立大学獣医臨床センターを紹介しております。

これらのほかに、細胞免疫療法やレーザー温熱療法などを組み合わせたり、緩和療法(点滴や痛み止め)を行います。

まとめ

本日は腫瘍についてあれこれお話ししました。

健康に長生きしてもらうためにも、日々のペットとの触れ合いの中でしっかりみてあげることが病気の早期発見につながります。

気になることがあれば、動物病院に早めにご相談ください。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【獣医師が解説】全身麻酔って、怖いもの?

2022.06.03

症例紹介

飼い主様がもっとも心配されるものの一つに「全身麻酔」があると思います。

動物と生活していると、去勢や避妊手術の他、「病気で手術が必要になった」「歯が汚れてきて手術をすすめられた」「CTやMRIなど精密検査で…」など、さまざまな理由で「全身麻酔」が必要になることがあります。

今回は、愛するわが子たちと暮らす飼い主様にとって、心配のタネの一つだと思われる「全身麻酔」について、お話しさせていただきます。

そもそも、全身麻酔って?

全身麻酔とは、簡単にいうと「手術中の痛みや恐怖を減らす・なくすために、さまざまなお薬を使って、眠っているような状態を作り出すこと」です。

言い換えると「痛みや怖さが伴うような手術には、全身麻酔が必要になる」ということです。

麻酔には、他に「局所麻酔」「硬膜外麻酔」など、体の一部にだけ麻酔をかける方法があり、全身麻酔と併用することもあります。

なぜ、人に比べていろんな時に必要になるの?

動物に「なぜ手術するのか?」を理解してもらうことは、基本的にはできません。

「動かないでね」とお願いすることも困難ですし、仮にじっと手術に耐えてくれたとしても、トラウマになってしまったり、病院嫌いになってしまう可能性が高いです。

そのため、歯の手術や小さなイボとりなど、人間だったら全身麻酔をかけなくてもできる処置でも、全身麻酔で「痛みや恐怖を感じないように」してあげる必要があるのです。

全身麻酔は危険?

お薬で、「普通に起きている子」を「眠っている状態」に変えるため、どうしても全身麻酔中には、呼吸や血圧などの体の働きが抑えられます。

そういった全身麻酔の負の影響により、残念ながら、現在の医療では、人・動物ともに「100%安全な麻酔方法」というものはありません。

そのため、動物病院京都では、麻酔の安全性を限りなく100%に近づけるべく、全ての手術に麻酔専門のスタッフを配置し、動物の状態を五感と最新の検査器械で監視しています。

また、全身麻酔の前には「安全に麻酔をかけることができるか」を判断するために、各種検査を実施させて頂いています。

実際は、どんなふうにするの?

全身麻酔は、以下の手順で実施します

【全身麻酔手順】

おうちで、ごはん・お水を抜いて、お腹が空っぽで来院してもらう

→麻酔のリスクになるような体の異常がないか、各種検査実施

→お預かりし、点滴などをして麻酔に備える。麻酔前の状態を観察する

→まず、動物の不安を軽減するお薬を投与

→全身麻酔導入、気管チューブ挿管(酸素とガス麻酔薬を送ったり、呼吸を補助するための管を気管に挿れる)

【手術開始】 →麻酔担当スタッフが五感や機械を使って、動物を観察

【手術終了】 →麻酔ストップ、気管チューブ抜去

→病院内でしばらく麻酔後の状態を観察

→【退院】

安全に全身麻酔を行うには?

安全に全身麻酔を実施するために、先述のように「全身麻酔のリスクになるような体の異常がないか」を事前に検査で確認します。

検査項目は、動物の種類、年齢によって変わります。

とくに、高齢の動物では麻酔のリスクも上がるため、検査の項目を増やして、麻酔のリスクを慎重に判断します。

また、いろいろな作用を持つお薬を組み合わせることで、各お薬の副反応を軽減できるため、動物病院京都では、一度の全身麻酔で最大10種類前後のお薬を併用しています。

どんなお薬を使うの?

– 動物さんの不安を取り除く

– 眠らせる

– 筋肉の緊張をとる

– 痛みをとる

– 血圧を維持する(心拍数をあげるetc)

さまざまな作用のあるお薬を用います。

その他に、抗生物質なども用います。

飼い主様が気をつけることは?

もっとも気をつけていただくことは、「ごはんを抜いてお腹を空っぽにしてきていただく」ことです。

これは、全身麻酔をかけるときに吐いてしまう動物さんがいるためです。

吐いたものを肺に誤嚥してしまうと、非常に危険なため、必ずお腹を空っぽにしてきていただく必要があります。

また、手術前数日の間に体調を崩した場合には、一度病院にご連絡していただき、予定通り手術を行うか、ご相談いただくと良いでしょう。

全身麻酔を受けた後に、おうちでしてあげたいこと

手術や入院を経験した後の動物さんは、とても不安になっていることがあります。

これは、痛みなど手術自体の影響というよりも、「家族と離れて不安だった」「何をされたか理解することができない。でも、何かされたのはわかる」といったことからきている可能性が高いと考えられます。

ですので、手術から帰ってきた動物には、「もう安心だよ、ゆっくりしていていいよ」と声をかけて、優しく接してあげてください。

また、手術当日に退院してきた場合には、麻酔の影響がまだ体に残っていて、帰宅後すぐに眠ってしまうこともあります。その際には、そっとしておいてあげてください。

まとめ

今回は、全身麻酔についてお話しさせていただきました。

全身麻酔は、100%安全とは言えないため、しっかりした準備や心構えが必要ですが、現在では麻酔薬や器械の進歩もあって、安全性は格段に上昇しています。

また、獣医師が全身麻酔を推奨するのは、「全身麻酔をかけてでも実施する必要がある検査・治療がある場合」です。そういった際に、適切な判断ができるよう、普段から、かかりつけの先生としっかりと信頼関係を築いていただくことも大切です。

不安なことやわからないことは、いつでも動物病院京都スタッフにご質問いただければと思います。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【高度医療機器のご紹介】CT検査について

2022.05.27

症例紹介

こんにちは、動物病院京都 獣医師の酒井です。

今回は高度医療機器の紹介ということで、CT検査についてご紹介します。

CT検査とは

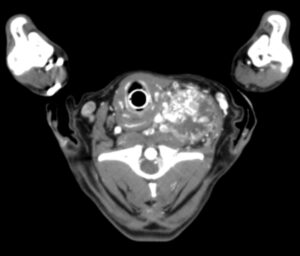

CTとはComputed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略でX線を用いて体の輪切り画像を撮影してそれを3D画像に再構成する機器です。近年では医療技術の進歩により短時間で全身を撮影することができ、0.5㎜間隔で断層画像を撮影できるため、ごく小さい病変も見つけ出すことも可能です。また造影剤を使用することで、腫瘍などの病変部位が分かりやすくなったり、血管の走行を把握しやすくなります。

犬や猫は、人間と違い検査中なかなかじっとしていてくれないことが多いため、CT検査をする際は基本的に全身麻酔下で行います。検査中に動かないことで体の異常をより正確に評価することができるようになります。また重症例で麻酔のリスクが高い場合は無麻酔でのCT検査も可能です。

造影剤について

CT検査では、血管や臓器にコントラストをつけて画像を見やすくするために血管やリンパ管から造影剤を注入することがあります。例えば、腫瘍の中を走行する血管を見やすくすることで、どの部位に腫瘍がありどのくらい周りの臓器に入り込んでいるのかなど、より評価しやすくなります。

造影剤には比較的副作用の少ない非イオン系のヨード剤を使用します。

しかし、副作用として、ごく稀に吐き気やかゆみなどが認められることがあるため、CT検査中や検査後しばらくは体調の変化がないか注意が必要です。

造影前

造影後

どんなことがわかる?

CT検査は短時間で体の広い領域を詳しく評価でき、レントゲン検査や超音波検査では評価が難しい場所も見ることができます。

・胸部(肺、気管、気管支、心臓など)

・腹部(肝臓、すい臓、脾臓、腎臓、膀胱など)

・筋肉、骨、関節

・腫瘍などの出来物

・血管の走行

・結石(腎臓、尿管、膀胱、尿道)

・リンパ節の腫れ

CT検査で見つかる病気

門脈体循環シャント

門脈体循環シャントとは本来は肝臓に入っていく胃腸からの血液がシャント血管と呼ばれる異常な血管から肝臓を介さずに解毒を受けないまま全身の血流に流れて行ってしまう病気です。生まれつきである先天性のものと肝臓などの異常で後天的に見られるものがあります。

症状は、シャント血管の状態によりさまざまで、無症状のこともあれば尿結石や神経症状などが見られることもあります。

CT検査においては、シャント血管を造影によって確認します。無症状の場合は偶然見つかることも少なくありません。

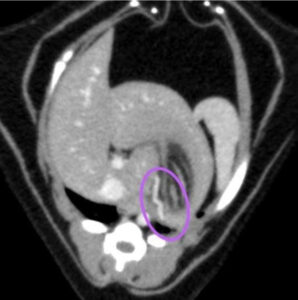

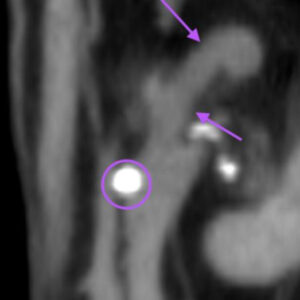

左側腎静脈から頭側へ蛇行する血管

左胃静脈から頭側へ分岐する血管

尿路結石症

腎臓・尿管・膀胱・尿道に結石ができてしまう病気です。結石で傷ついてしまうことで痛みがみられたり、尿管や尿道に詰まってしまうことでおしっこが出なくなりすることで、腎不全になってしまうこともあります。

CT検査においては、尿管に詰まった結石の位置を確認することで、手術の方法を決定することに役立ちます。

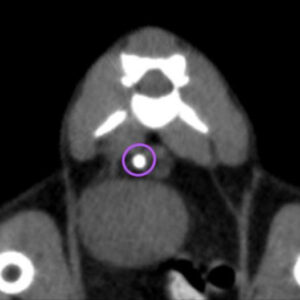

尿管に詰まった結石

丸:尿管に詰まった結石 矢印:拡張した尿管

まとめ

近年のCT装置はより静かな音で短時間での撮影が可能なので、動物への負担もより軽いものになっています。

また、CT検査時は犬や猫が動いてしまわないように麻酔をかけて実施することがほとんどですが、提携先である京都動物医療センターでは無麻酔でのCT検査も行っています。

麻酔をかけるのが不安、体調が悪くて麻酔がかけられない場合は、無麻酔でのCT検査も実施できるので、ご相談いただければと思います。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【猫】発情はいつから始まるの?

2022.05.13

症例紹介

仔猫を迎えた方からよくご相談やご質問のひとつに「避妊手術」や「去勢手術」の時期があります。

手術する時期を逃してしまい、家中におしっこをかけられたり、夜中に「にゃ〜にゃ〜」と泣き続けたりしてしまうこともよくお伺いします。

また、猫は妊娠しやすい「多排卵動物」であるため、そういった意味でも多頭飼いや、外に行く猫には気をつけないといけないです。

今回は、猫の発情について詳しく説明していこうと思います!

① オス猫の発情事情〜時期・期間・兆候〜

オス猫の発情期はいつから?

オス猫の発情期は、生後6〜10ヶ月頃から始まります。

早い猫であれば、5ヶ月齢くらいで現れます。

期間について

発情したメス猫が発するフェロモンに反応して発情が誘発されることが多いため、決まった周期や期間があるわけではありません。

発情の兆候

「興奮状態」「おとなしい」「攻撃的」など、猫により反応は様々です。

その他、代表的な行動を紹介しておきます。

スプレー行動

トイレ以外の場所でマーキングをするような行動のことです。自分の縄張りを主張するためと言われています。

徘徊行動

外を気にしたり、落ち着かない様子になったりします。

鳴く

自分の居場所を知らせるように鳴くこともあります。

② メス猫の発情事情〜時期・期間・兆候〜

メス猫の発情期はいつから?

生後6〜7ヵ月で迎えることが多いです。

猫は発情期を迎えれば、妊娠する可能性があります。

長毛種であれば、性成熟が遅く、最初の発情が1歳を過ぎてから迎えることもあります。

猫の発情は、外猫の場合は春になり、日照時間が長くなると、発情が誘発されます。

屋内の猫の場合は、春に始まるとは限りませんが、時期が来れば必ず発情は起こります。

期間

発情期間は、「発情前期」「発情期」「発情後期」の大きく3つに分けられ、合計で平均14〜21日です。

発情の兆候

こちらもオス同様に、食欲低下、落ち着きがなくなる、懐っこくなるなど、様々な行動がみられます。

代表的な行動を紹介します。

ロードシス

腹を床につけてお尻を高く持ち上げる。オスを受け入れるような姿勢をします。

顔や体を擦り付ける

自分のにおいをつけるため。転がるような行動もあります。

鳴く

遠吠えのように大きな声で鳴きます。

スプレー行動

トイレ以外の場所にスプレー状に排尿をします。

③発情兆候がみられたら…

食欲の低下などがみられる場合は特に早く、お近くの動物病院にご相談ください。

基本的には避妊手術や去勢手術をすることで治まります。

メスの場合は、発情中であれば子宮が拡張しており、やや出血のリスクがあがります。

病院で働いていると夜中に大きな声で鳴いたり、スプレー行動に耐えられなくなり、ご相談をいただくことが多いです。

ホルモンの関係がある病気の予防にもなるため、適正な時期での予防的な手術を実施してあげられればと考えていますので、お困りのことがあれば、お気軽に相談していただければと思います。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【猫に多い病気】腎臓病について

2022.05.06

症例紹介

動物病院京都 院長の小川です。

今日は猫に多い病気である腎臓病について分かりやすく説明します。

猫を飼ってる飼い主様は「腎臓病」という言葉を耳にする機会も多いと思います。

少しでも腎臓病について知ってもらい、適切な治療が実施できて、健康に長生きできるお手伝いができればと思います。

腎臓病とは

慢性腎臓病とは、猫の老化に伴い腎臓の機能が低下する病気です。

慢性腎臓病は「腎機能の50%以上の低下が3ヶ月以上低下する状態」と定義される場合もあります。

腎臓の役割は主に「血液を濾過し身体の老廃物を尿として体外に出す」というものです。

腎臓病になることで、この機能が低下してしまいます。

病気になる原因

慢性腎臓病の明確な原因は不明ですが、主に腎臓の尿細管という部分が加齢によりダメージを受けることで、生じる病気だと考えられています。

また最近では、慢性腎臓病は「モルビリウイルス」というウイルスや、過度なワクチン接種により引き起こされるのではないかということが論文に出ています。

慢性腎臓病以外では、下記のような原因が挙げられます。

- ・腎臓にできる悪性腫瘍(がん)

- ・先天的な遺伝子病(多発性嚢胞腎)

- ・腎臓/尿管結石

- ・細菌による腎盂腎炎

- ・高血圧

どんな症状なのか

初期ステージと後期ステージで症状が異なります。

初期の段階では、飲水量と尿量の増加(多飲多尿)が見られます。

これは腎臓のおしっこを濾過する力が弱くなり、多尿状態になることで起こる脱水を改善しようとして多飲状態になることで生じる症状です。

また中期〜後期にかけては、老廃物が体に蓄積することにより食欲低下・体重減少・嘔吐の増加・口内炎の悪化・発作が見られることがあります。

検査について

血液検査

血中クレアチニン(Cre)・血中尿素窒素(BUN)という腎臓マーカーの上昇を認めます。

この数値が上昇している段階で、腎機能の約70%以上が低下している状態と言われています。

これ以外では、より早期の腎機能悪化を反映するSDMAというマーカーもあります。

SDMAが上昇している段階で、腎機能の50%以上が低下していると言われています。

尿検査

尿検査も早期の腎臓病の検出に重要な検査です。

腎臓病があればおしっこの濃さ(尿比重)の低下や、おしっこ中にタンパク質が認められます。

また、腎臓病の原因が結石や細菌感染ではないかを調べる目的もあります。

超音波検査

腎臓の内部構造を確認することで、腎臓のがんや結石が原因ではないかを調べます。

血圧測定

腎臓病が進行すると血圧が上昇してきます。

また、高血圧自体が腎臓病の悪化にもつながるため、血圧を調べます。

治療について

慢性腎臓病は腎臓のダメージが不可逆的(元に戻らない状態)になる前に残っている腎機能を保存したり、腎機能の悪化をできる限り遅らせることが目標になります。

食事療法

腎臓病の猫で、まず最初に始める治療です。

腎臓の負担になるタンパク質やリンが少ない腎臓用のフードを食べてもらいます。

腎臓用フードは、一般的にあまり嗜好性(美味しさ)が高くないため、状態がそこまで悪化しておらず、食欲がある段階から変更していく必要があります。

ウェットタイプもドライタイプもあります。

高血圧への治療

高血圧症による腎臓病の悪化を予防する目的です。

内服薬で治療をします。

高リン血症への治療

療法食はリンが少なくなっていますが、それでも血液中のリン濃度が高い場合は吸着剤という内服薬で治療をします。

脱水への治療

腎臓病の子は、多尿状態なので脱水に落ち入りやすくなっています。

皮下点滴・ウェットフードの給餌などで、脱水改善・腎臓への血液量を増加させる治療をします。

貧血の治療

腎臓で作られている血を作るホルモン(エリスロポエチン)が減少するため、エリスロポエチンを注射で補う治療をします。

腎臓保護薬

ベラプロストという内服薬に腎臓の繊維化(ダメージ)の進行を遅らせる作用があります。

それ以外では、蛋白尿への治療・食欲不振への治療・サプリメントによる治療などがあります。

最近では、AIM製剤という新規治療薬が開発中で、実用化が待たれる状態です。

さらに、腎臓病の原因が慢性腎臓病ではない場合はそれぞれに対応した治療が必要になります。

たとえば尿管結石による腎臓病の場合は、結石を摘出する外科手術を実施することもあり、腎臓の悪性腫瘍の場合は、腎摘出や抗がん剤を実施することもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

腎臓病は長生きする猫にとって、かなりの高確率で発症する病気です。

ある意味では持病として、腎臓病があっても元気に生活できるように、上手に付き合っていく必要があります。

ただし、腎臓病がまだ軽い状態から治療を実施した方が健康でいられる期間が増えますので、定期的な健康診断を受診・ご自宅での尿量・飲水量の観察など、猫が若いうちから意識していただけると幸いです。

また、慢性腎臓病は一生涯にわたる治療が必要になりますので、ご家族によるケアが必要不可欠です。

治療目標はご自宅の子が「ご飯も食べるし、元気やわ〜」という状態が少しでも長く続いてくれることです。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【動物の耳の病気】犬の外耳炎の発症と治療について

2022.04.29

症例紹介

ふと愛犬の耳を見たときに「耳垢がたくさん付いている」「赤くなっている」「耳をよく掻いている」など、そんな経験はありませんか?

もしかしたら外耳炎という病気になっているかもしれません。

今回は、外耳炎についてお話したいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

外耳炎とは

外耳(耳の穴~鼓膜)に炎症が起きてしまう病気が外耳炎です。

痒みを伴うことがほとんどで以下のような症状が見られることが多いです。

・頭をよく振る

・耳を後ろ足でよく掻いている

・耳を地面や壁に擦りつけている

・耳の匂いがきつい

・耳の色が赤い

・耳垢が多い

頭を振る・耳を後ろ足で掻くなどの仕草は、外耳炎でなくても日常的に行う仕草なので、耳が痒いことが原因だと気が付かない方もたくさんおられます。

「普段より耳を気にしている回数が多いな」と感じたら外耳炎になっているかもしれません。

早めのご来院をオススメいたします。

また、重度になってくると痒みだけでなく強い痛みを伴い、以下のような症状が見られることもあります。

・耳の近くを触られることをひどく嫌がる

・耳の中から膿(黄色っぽいドロッとした液体)が出ている

・耳の皮膚が腫れて耳の穴が見えなくなる

重度になると治療に時間がかかることが多いため、早めに耳の異常のサインに気付いて病院につれてきてあげることが大切です。

外耳炎の原因

外耳炎として以下のような原因が多く見られます。

・耳道内の蒸れ(耳毛が多い、耳が垂れている、外耳道が狭いなど)

・寄生虫(耳ダニなど)

・カビや細菌の増殖

・異物(植物の種や虫など)

・アトピーや食物アレルギー

・ホルモン失調

・腫瘍

外耳炎を発症しやすい犬種

生まれつきの犬種特有の性質として、以下のような性質を持つ犬種が外耳炎を発症しやすいと言われています。

・耳毛が多い(トイプードル、ビションフリーゼ)

・耳が垂れている(ミニチュアダックス、アメリカンコッカースパニエル)

・外耳道が狭い(パグ、フレンチブルドッグ)

・アトピーや食物アレルギーの好発犬種(柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー)

外耳炎の治療とは

外耳炎の治療は、炎症を抑えるお薬の点耳がメインになります。

耳垢が多い場合は、耳垢を取り除くために耳洗浄を行うこともあります。

鼓膜の奥(中耳や内耳)にまで炎症が起きている場合は、麻酔をかけての検査・治療が必要になる場合もあります。

また、異物がある場合は異物の除去、耳ダニなどの寄生虫の場合は駆虫薬、ホルモン失調であればホルモン療法など、個別の治療・管理が必要な場合もあります。

自宅で行う耳洗浄だけでは治らないことも多いので、耳を気にしている場合はできるだけ早めにご来院ください。

自宅での予防・ケアについて

毎日のスキンシップとして、耳や顔周りを触って確認する習慣をつけてください。

正常な耳の見た目・匂い・耳垢の量・触られたときの反応などを知っておくことで、異常を早めに察知し、外耳炎を早期に治療することが可能となります。

特に外耳炎を発症しやすい特徴を持つ犬種は意識して見てあげてください。

耳垢がついている際は、軽度であれば優しくコットンなどで取ってあげるのが効果的です。

しかし、ゴシゴシ拭き取ろうとしたり、綿棒での掃除をしたりすることは耳を傷つけてしまい外耳炎の発症・悪化の要因となりやすいため厳禁です。

まとめ

軽く見られがちですが、耳の痒みは非常に辛い症状のひとつです。

耳の中は外からは見にくい場所なので、飼い主様が痒みのサインに気付いてあげることが大切です。

普段から正常な状態を知っておくことで愛犬を守ってあげてください。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

【猫に多い病気】心臓病・肥大型心筋症について

2022.04.22

症例紹介

動物病院京都 獣医師の酒井宥太です。

今日は猫の「肥大型心筋症」について分かりやすく解説していこうと思います。

心臓病・肥大型心筋症とは

「心筋症」とは心臓の筋肉に異常を起こすことで生じる病気のことです。

猫の心筋症はいくつかのタイプに分類されますが、そのなかでも心臓の壁が分厚くなるタイプの心筋症を「肥大型心筋症」といい、猫の心臓病で最も多く見られる病気です。

心臓は心筋が拡張と収縮を繰り返して全身に血液を送る役割を果たしています。

肥大型心筋症になると心筋が肥厚してしまうため、心臓内腔が狭くなると同時に、心筋の柔軟性が落ちて動きが鈍くなります。

その結果、うまく全身に十分な血液を送れなくなってしまいます。

肥大型心筋症の有病率は、健康な猫で15%前後と報告されています。

また発症する年齢も、1歳未満の幼少期から高齢期の猫まで幅広いことも特徴です。

病気になる原因

肥大型心筋症の猫では遺伝子に変異があることが確認されているため遺伝的な要因が関与していると考えられています。

好発猫種として、メインクーン、ラグドール、ノルウェージャンフォレストキャット、アメリカンショートヘア、ブリティッシュショートヘアなどが知られていますが、どの品種でも発症する可能性はあります。

またその他にも、高血圧症や甲状腺機能亢進症といった病気にも続発することがあります。

どんな症状なのか

肥大型心筋症のほとんどは無症状であり、症状が出てくる場合は病気が進行しており緊急の処置が必要になる場合があるため注意が必要です。

症状にはいくつかあり、肥大型心筋症以外でも見られる症状なので、しっかりと診察、検査した上での診断が必要です。

・ぐたっとして、食欲がない

・遊んでいてもすぐに疲れる

・口を開けて呼吸する

・急に叫んで、後ろ足が動かなくなった

以上の症状がある場合は1度病院で詳しい検査をすることをおすすめします。

特に開口呼吸や後肢の麻痺などは緊急の状態の可能性も考えられます。

肺水腫・胸水

心臓のポンプ機能が低下することで、全身に血液を送ることができなくなり、胸腔や肺に水が溜まってしまう病態です。

開口呼吸やチアノーゼなどの症状が見られ緊急の処置が必要な状態です。

血栓症

心機能の低下で全身に血液が送れなくなると、心臓内に血液が溜まっていきます。

血液は流れが悪くなると固まってしまうため、心臓内で塊(血栓)を作ります。

血栓が形成されると、血流にのり全身の様々なところに運ばれて細い血管に詰まってしまいます。

猫の肥大型心筋症では後肢の血流を阻害することが多く、後肢痛や酷い場合は後肢麻痺を起こします。

その他にも、腎臓の血管に詰まることで腎不全を起こしたり、脳の血管に詰まることで脳梗塞を起こす恐れもあります。

検査について

肥大型心筋症はほとんどが無症状です。

早期にこの病気を診断するには、以下の詳しい検査が必要になります。

①胸部レントゲン検査

心臓の拡大・胸水・肺水腫の確認

②心臓超音波検査

心筋の肥厚・左心房の拡張・血流の逆流の有無・血栓の有無を確認

③血液検査

脱水・腎不全・電解質異常の確認

内分泌の異常(甲状腺機能亢進症など)有無を確認

うっ血状態の確認

④血圧検査

高血圧の確認

治療について

肥大型心筋症を診断された場合、残念ながら根治の方法はありません。

肥大型心筋症の治療は血管を拡張させたり、心臓の収縮力を強めたりするお薬を飲ませることで血行動態を改善させます。

胸水や肺水腫、血栓症といった命に関わる状態に陥りづらくすることで、猫の生活の質を維持することを目標にしています。

そのため多くは生涯に渡り、猫にお薬を飲んでもらう必要があります。

病気の進行によって、お薬の量や種類を調整しなければいけないため、定期的な心臓の検査が必要になります。

まとめ

猫では肥大型心筋症の有病率が高く、さらに若い猫でも発症する可能性がある怖い病気です。

また初期にはほとんど症状が見られないので、「元気に過ごしているからうちの子は大丈夫!」ということでもありません。

この病気を見つけるためには、普段からよく観察しておくのも大事ですが、やはり心臓エコーを含めた定期的な検査が有用です。

特にまだ心臓の検査を受けたことのない若い猫も避妊、去勢手術前などの早い時期での心臓の検査をおすすめします。

動物病院 京都について

動物病院 京都は京都市北区にある動物病院です。

一般的な町の動物病院としての役割のほかに、ねこ専門の病院があったり、骨折や脱臼などの整形外科手術の実績が豊富なことや、皮膚科の専門医診療など、より高度な獣医療も提供しています。

京都市西京区にも分院の動物病院京都 西京桂院があり、京都市内を中心に、飼い主様に寄り添った獣医療を提供しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

公式SNSのご紹介

公式 Instagram:@animal_kyoto

公式 Twitter:@animalkyoto

公式 Facebook:@kyotoanimal

公式 YouTube: 動物病院チャンネル

グループサイト:動物病院47グループ

アーカイブ

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (4)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (3)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (6)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (4)

- 2021年9月 (3)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (9)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (11)

- 2020年7月 (11)

- 2020年6月 (15)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (8)

- 2020年3月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (5)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (10)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (8)

- 2017年8月 (17)

- 2017年7月 (7)

- 2017年6月 (11)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (12)

- 2017年3月 (8)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (11)

- 2016年10月 (9)

- 2016年9月 (6)

- 2016年8月 (15)

- 2016年7月 (6)

- 2016年6月 (14)

- 2016年5月 (21)

- 2016年4月 (61)

- 2016年3月 (6)

- 2016年2月 (39)

- 2016年1月 (14)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (6)

- 2015年9月 (6)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (4)

- 2015年5月 (3)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (46)

- 2014年12月 (157)

- 2014年11月 (109)

- 2014年10月 (111)

- 2014年9月 (102)

- 2014年8月 (102)

- 2014年7月 (83)

- 2014年6月 (88)

- 2014年5月 (81)

- 2014年4月 (88)

- 2014年3月 (59)

- 2014年2月 (54)

- 2014年1月 (42)

- 2013年12月 (79)

- 2013年11月 (49)

- 2013年10月 (54)

- 2013年9月 (53)

- 2013年8月 (53)

- 2013年7月 (50)

- 2013年6月 (46)

- 2013年5月 (29)

- 2013年4月 (20)

- 2013年3月 (20)

- 2013年2月 (18)

- 2013年1月 (5)